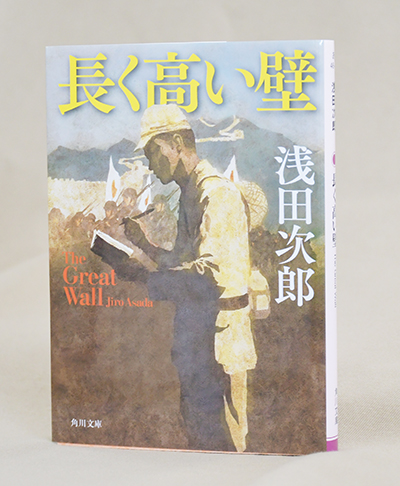

本作は、浅田次郎が7年前に発表した初めての本格戦場ミステリー。日中戦争下の万里の長城で北支那方面軍の守備隊の10人全員が謎の死を遂げるという事件が起こり、従軍記者として送り込まれた流行探偵小説作家が謎解きに挑みます。

物語 1938年(昭和13)秋。北京に派遣されていた探偵小説作家の小柳逸馬は、軍の要請で前線へ向かう。検閲班長の川津中尉と赴いた先は、万里の長城の張飛嶺。そこは直前まで1000人規模の北支那方面軍が展開していたが、共匪(きょうひ)と呼ばれる非正規武装集団との戦闘が繰り返されており、武漢作戦にほぼすべての人員が振り向けられ、残されたたった30人の分隊が張飛嶺を守ることになった。ある日、城内守備の10人が全員死亡、しかも戦死ではないらしいという不可解な事件が起きる。二度目の召集も少なくない残留部隊は「ろくでなし」ぞろい。いったい彼らはだれに、どうやって殺されたのか…。

この当時、日本は土地と資源、市場を求めて大陸に進出。軍がマスコミの情報を統制、不況にあえぐ国民は大陸の軍の快進撃に熱狂し、新聞、ラジオは急速に部数と受信機の売上を伸ばしていました。実際、なんの軍隊経験もない作家が記者として従軍することもありました。

元自衛隊員で、その後もさまざまな職業を経てデビューした著者にとって、旧陸軍の理不尽な社会は人生の一部。物語の背景に二・二六事件、憲兵隊など軍の構造を織り交ぜ、描かれることが少ない中国の戦場をリアルに描き、取り調べを受ける容疑者全員がバラバラの供述をする「藪の中」のような展開。自称「万里の長城オタク」の著者がニヤニヤしながら書いている姿が頭に浮かびます。やはり、この作家が描く武士や軍人の美学、矜持はかっこよく、弱者や貧しい人たちに寄り添う視点が胸に響きます。

私たち日本人は成熟した民主主義、世界3位の強い経済の下で平和な日々を過ごしています。しかし、よく見れば隣国は日本の領土を奪おうとし、先の参院選で惨敗を喫した自民党総裁(首相)がその座にしがみつき、新聞、テレビはそんな政治家と政府を批判せず、動画サイトやSNSは体罰、ハラスメントを糾弾しながら自分とは違う意見には徹底的に反論…。日本人の心は戦時下より貧しく、荒み、命が軽くなっています。豊かさとは、人が本当に守らなければならないものは何かを問いかける一冊です。(静)