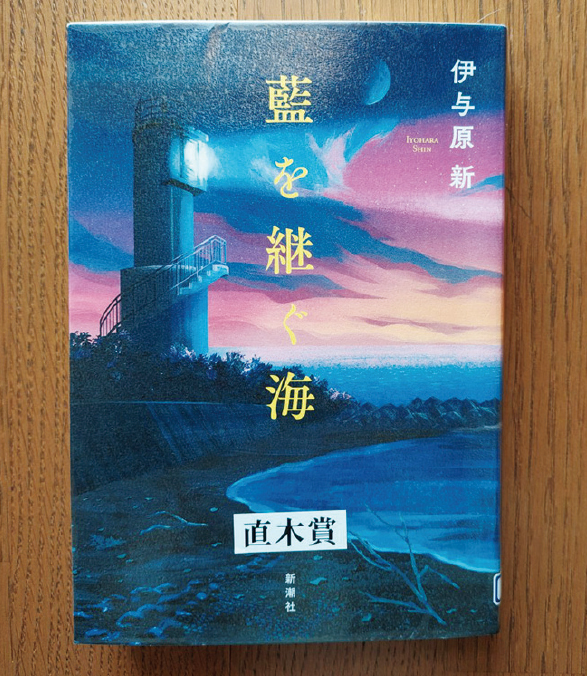

今月直木賞を受けた「藍を継ぐ海」は短編集である。「星隕つ駅逓(ほしおつえきてい)」はその中の一編だ。北海道の東北部、遠軽町が舞台。ここに隕石が落ちる。

―左手の畑の向こうに目をやれば、雪をかぶった深い森がなだらかな斜面をなして山裾まで続いている。名も無き山々の白い稜線は、さらに奥で支湧別岳へと連なっている。―

駅逓とは開拓時代、原野を開拓するためやって来た人々の宿であったり運送・郵便を担った場所だ。主人公の信吾の祖父はそこで駅逓を任されていた。今は郵便局となっているここで信吾は郵便局員として働いている。その近くに隕石が落ちた。隕石は半分に割れ片方は駅逓と離れたところから発見された。明治時代にも隕石は北海道に落ちていた。その場所はノウチナイと呼ばれ、アイヌ語で「ノウチ」は星、「ナイ」は川だ。隕石が落ちた後、そこに小川が流れ出したからだ。「星の川」だ。野知内と書く。

それを知った信吾は郵便局の近くに妻と共に、〈星隕つ駅逓 野知内駅逓跡〉という標識を建てるのだった。

表題作「藍を継ぐ海」は、徳島県姫が浦のウミガメの話である。ウミガメは自分が生まれた砂浜に帰って来る。それを観測するのはウミガメにタグを付ける観測員だ。中学生の沙月は砂浜でタグを持ったカナダ人と出会った。そのタグは姫が浦で付けられたタグだった。ウミガメはカナダに行き帰って来たことを沙月は知ることになるのだった。

藍色の潮に乗ってこの浜へ帰って来たことを、沙月はタグにより教えられるのである。 (秀)