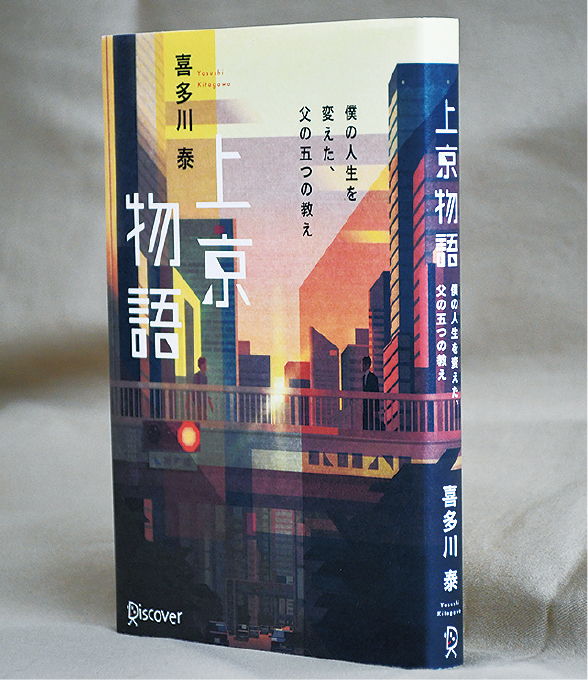

受験シーズン真っ只中。共通テストが終わり、受験生は志望校合格に向けてラストスパートの毎日だと思います。この挑戦と頑張りこそが自身の成長であり、結果がどちらであっても皆さんは勝者。この本は、学校の偏差値や仕事の収入など、多くの人が陥り、気づかずに心が傷つく原因となっている「常識」の殻を破り、幸せな人生とは何か、それをつかむために必要なことは何かを教えてくれます。

1年の浪人生活を経て、東京の大学に合格した19歳の祐輔。漠然とした「成功」を夢見て、愛媛の田舎の駅で家族に見送られて電車に乗り込み、新生活に胸を膨らませながら人生のスタートラインに立った。電車の中で、父から渡された一冊の本を開くと、それは父が息子にあてて書いた小説だった。主人公の名前は祐介。彼は将来、必ず人生の成功者となることを夢見て、第三志望の大学を卒業して企業に就職するが、欲しかった車を買っても、どんなに出世しても、マイホームを購入しても達成感や満足感は得られず、思い描いていた人生とは違うと落ち込むばかり。「自分の人生はこんなはずではなかった…」。小説は本の半分ほどのところで終わり、続いて、父から自分にあてた手紙が書かれていた。

祐輔の父は、父親ともっといろんな話をしたいと思いながら、それができないまま早くに死に別れてしまった。そのことを後悔しながら、自分にも子どもができ、今度は父親として同じ思いを抱くようになったが、父と息子はえてしてそれがうまくいかない。不覚にも死に直面する病気を患い、克服できたいま、祐輔の受験を機に小説と手紙を書くことにした。

小説部分は心理学のような話で、日本人の多くが同じ人生の価値観、常識にとらわれ、求める「成功」「幸せ」「安定」はどれもお金が基準。常に周囲の人と自分を比較して一喜一憂していることがいかに無意味で疲れるだけの幻想であるかに気づかせてくれます。後半の手紙は、病を克服した父が愛する息子に対し、他人ではなく過去と現在の自分を比べながら、失敗を恐れず挑戦する生き方をしてほしいとエールを送ります。

私は若いころから映画が好きで、おそらく1000本以上見ましたが、このうち、名作として上位に入る作品に「フィールド・オブ・ドリームス」があります。本作のテーマはまさにこの名画と同じ。受験生の皆さんにも、試験が終わってからぜひ読んでほしい一冊です。(静)