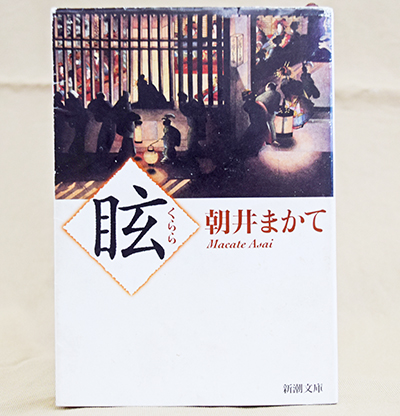

米「LIFE」誌が選んだ「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に日本人で唯一選ばれた葛飾北斎。彼の娘も、葛飾応為を名乗る優れた浮世絵師でした。応為、本名お栄の視点から、天才画家北斎の生涯と、彼をして「美人画ではかなわない」と言わしめたお栄自身の生涯を描いた傑作をご紹介します。

物語 お栄はあぐらをかいた父の膝に座り、目の前でみるみる出来上がっていく見事な絵に見とれていた。猫が本当に動き出すのが見えるようだ。自分にも持たせてくれとねだり、筆を手にした。その幼い日がお栄の絵師人生の始まりだった。

父の工房を支える絵師の一員となったお栄は、料理も掃除も家事一切が大嫌い。そんな暇があれば絵を描きたい。一度は凡庸な絵師と結婚するが、「家のことができていない」と文句を言われるのに嫌気がさしてすぐに別れて戻ってきた。

下戸の北斎に似ず、お栄は酒をあおり煙草をふかしながら絵を描き続ける。後世の漫画家とアシスタント達のように、絵の注文を受けると工房の「親父どの」である北斎が構図を考えて肝心のところを描き、細かい部分は弟子たちやお栄が担当することも多い。弟子の中からは浮世絵師の英泉、本名善次郎のように名を上げる者も出てくる。

お栄は、憎まれ口をたたき合いながらも気の合う善次郎にままならぬ想いを抱くが、善次郎は工房を離れ、所帯を持つ。お栄は自分の想いに気づかないふりをしながら絵に打ち込み、自分だけの色彩、自分だけの光と影を追求。のちに「江戸のレンブラント」と呼ばれるようになっていく…。

北斎の特集雑誌で多くの作品を見て以来、その凄さと天才性に限りなく惹かれていろいろ調べたので娘も絵師だったとは知っていました。父娘そろって絵以外の雑事に興味なし、ゴミ屋敷の中で次々に傑作を生み出したという逸話も知りましたが、本書ではお栄は変人としてではなく、絵の才と日常での不器用さを兼ね備えた人物として、しかし江戸っ子としての気概を持って独自の才覚で生きる様が小気味よく、情緒豊かに描き出されます。

各章のタイトルには北斎や応為の作品名がつけられ、それが制作されたいきさつなどが詳細に、ドラマチックに語られるのが大変面白い。特に、最終章「吉原格子先之図」。本書の表紙絵に使われている絵がそれです。現代の画家によるイメージ的な絵かと思ったら、お栄の代表作の一つでした。江戸時代に描かれたとは信じられないくらいに斬新な手法で、陰影を駆使して生き生きと立体的に吉原が描かれています。

ラスト、60歳のお栄が新たな一歩を踏み出す場面は心躍るような高揚感と爽快感を感じさせてくれるのが素晴らしい。また、お栄の生涯を通じて、北斎という人物の凄さ、大きさも改めて伝わる一冊でした。 (里)